今回のプチ旅行は、ロカール線乗車と上州うどんが目的で、観光というものは全く調べなかったのだ。

ただ「あの辺りに歴史的建造物がある」という位の認識だけだった。

で、あの辺りまで歩くと、月曜日は曇りベースで日射は少なかったとはいえ、それは日本一気温が高い埼玉北部と群馬南部だから、結構疲れてしまった。私が、じゃなく妻が。

1.5km位歩くと、立派な酒屋が見えてきて、その横にはこれまた年代物のレンガ造りの蔵が見えた。その奥にも建屋が続いていて、名家であることがよくわかる。疲れていたので、ここまでで良いんじゃない、という雰囲気を背中に感じながら入ってみる。

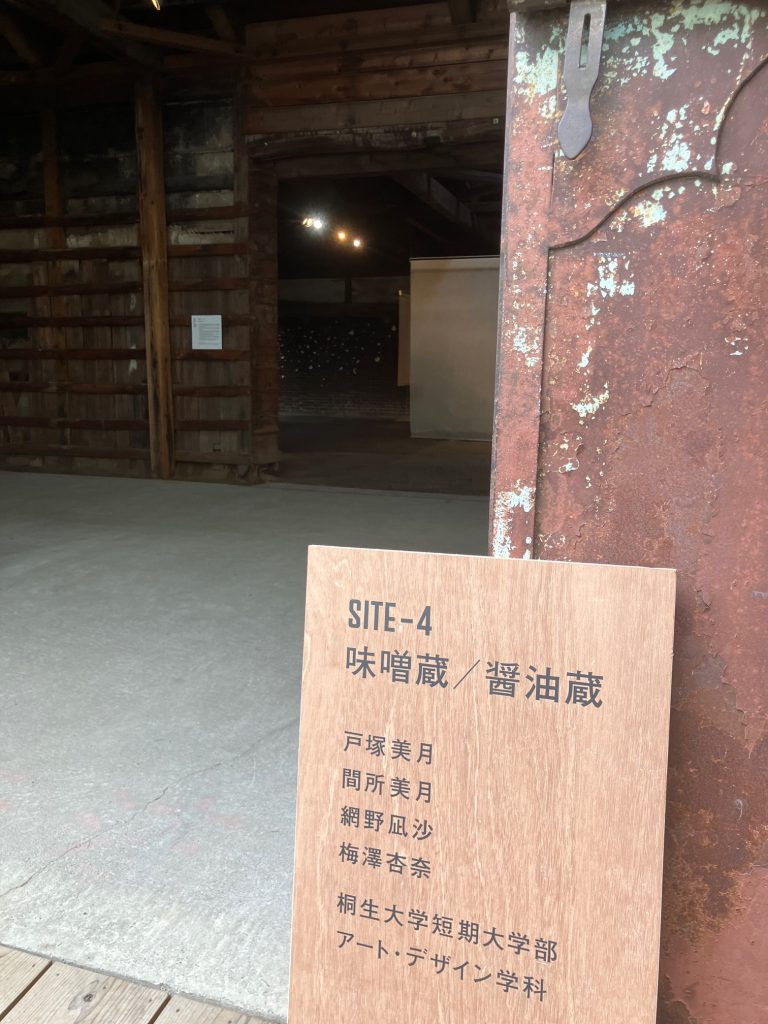

かつては酒、味噌、醤油など醸造業を営んでいたお大尽様だったろうけど・・・・現在はそうした工場や蔵が廃業後に、ギャラリーとして利用されているらしい。

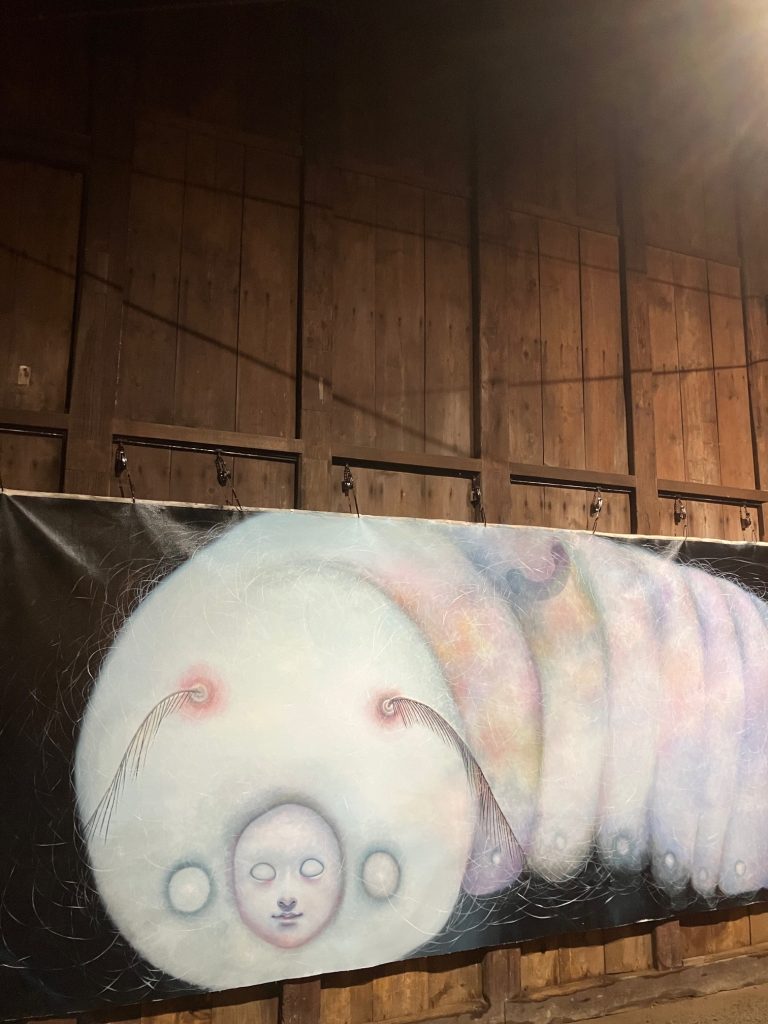

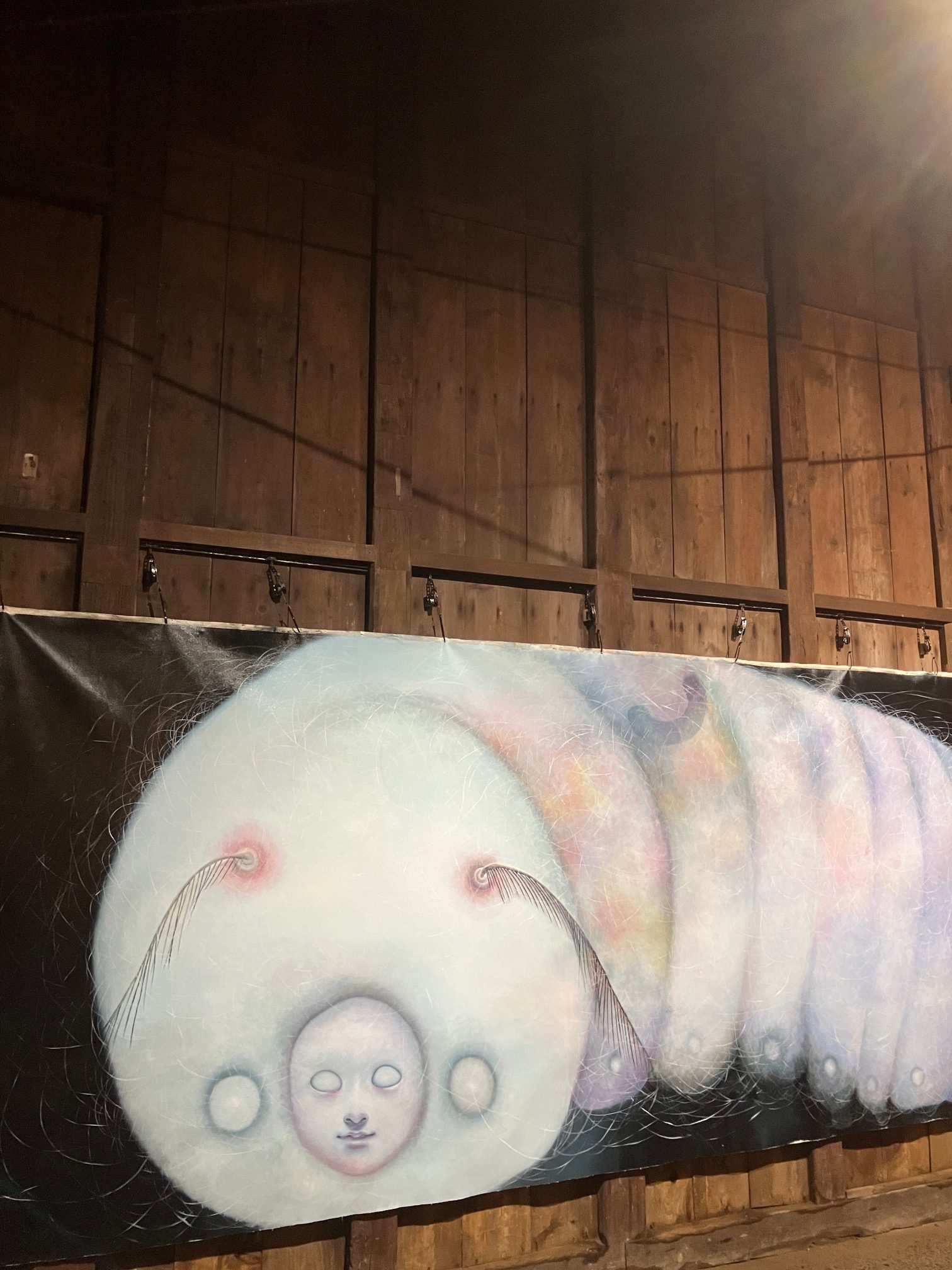

で、この日は東京芸術大学と地元美術系大学の生徒による展示が行われていた。

ただ単に、ギャラリーとして使われている、というよりも、生徒さんたちが通い、あるいは地元密着で交流する中で、桐生とその生活・文化を題材にした作品群だった。

かつてエクステリア工事をやっていたから、デザインというものに無関係ではないのだけど、居直って言ってしまえば、私が「オリジナル」と称した物は「物まね」なのだ。他の優れたデザインを真似る、組み合わせるだけで仕事になってしまう。

だから「芸術」というものは「わからない」というのが本音。まして東京芸大である。

ただ・・・・・

ひとつ感じたことがあって・・・・。

理系大学を想像すると分かりやすい。

大学の基礎研究は、生産性に直結しないけど、その後の産業のためには重要だ、という部分を担っているのだけど、芸大の学生のデザインや提案が、発見を地元に与えたり、昇華され、経済や文化の発展に生かされていく可能性もあるわけで、芸術家の視点というか、提案は今後街づくりの重要なファクターにもなるのではないか、と思ったのだ。

長い間地域を支えてきた醸造業の名家は現代では成り立たないかもしれない。ただそうした遺産の中から新しい街づくりの萌芽が生まれるかも・・・・・。

そんな期待を感じさせる桐生の旧醸造元のギャラリーであった。

私の住む日光市は、それなりに観光客が多いので、小金持ちは多いかもしれない。

ただ江戸時代後期は貧村で、二宮尊徳の救済で生き残った土地なので、大したお大尽様はいない。

桐生のように若者が来て動いてくれるムーブメントがあまりに少ない。というか協力隊以外いないんじゃないか?と思うと寂しいし、桐生が羨ましく思ったのだ。

ランキングポイントアップのため記事が参考になったなら、テラ銭代わりに下のバナーをクリックしてくださいませ。毎度のご協力お願いします。

ランキングポイントアップのため記事が参考になったなら、テラ銭代わりに下のバナーをクリックしてくださいませ。毎度のご協力お願いします。

コメント